知っとく!Shittoku

国立長寿医療研究センター 予防科学研究部

主任研究員 理学療法士・博士(保健学)

杉本 大貴氏

認知症予防の主軸は“多因子介入”。

改善効果があると考えられる危険因子へ、

同時にいくつも対策を行うこと。

例えば高血圧、アルコールの過剰摂取、糖尿病、肥満、喫煙──認知症発症の原因となる危険因子は、近年の疫学調査により特定されている。これらを個々に遠ざけるのではなく、効果があるのならいくつも同時に実施するのが近道という考え方が、今日の認知症予防研究の主軸である。世界70カ国以上が取り組んでいる“多因子介入”の研究、日本では国立長寿医療研究センターを拠点に行われすでに成果を収めた。今回の「知っとく!」は、国内初の認知症予防プログラム「J-MINT」を取り上げてみた。

認知症研究では日本を代表する機関と言えば、国立長寿医療研究センター(愛知県大府市)が挙げられるだろう。最寄り駅の大府駅(東海道本線)のロータリーには「認知症不安ゼロのまち おおぶ」のモニュメントが建ち、地域ぐるみの熱意が伝わってくる。認知症予防に向けた運動「コグニサイズ」はここから生まれ、認知症サポート医の養成研修もここで行われている。お話を伺ったのは予防科学研究部の杉本大貴主任研究員。2015年に入職し、フレイルやサルコペニアなど身体面の研究に従事。2019年、J-MINTプログラム立ち上げ時点からプロジェクトに参加している。

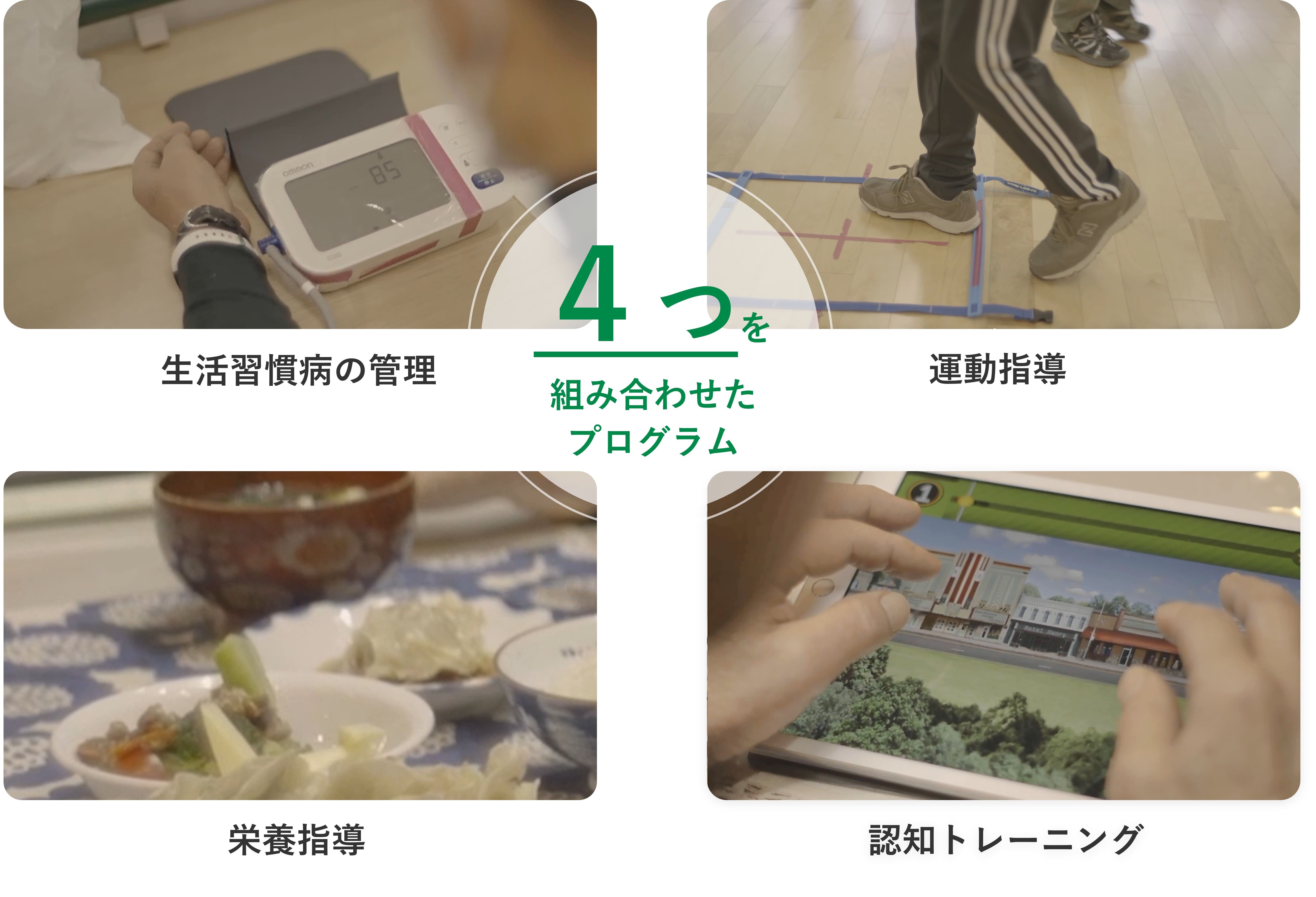

運動指導+栄養指導+認知トレーニング+生活習慣病管理

プログラムの正式名称は「認知症予防を目指した多因子介入によるランダム化比較研究(Japan-Multimodal Intervention Trial for Prevention of Dementia: J-MINT)」、頭文字をとってJ-MINT研究と呼んでいます。認知症予防の研究というと、これまでは適度な運動したらどうかとか、糖尿病の血糖コントロールをしたらいいのではといった個別研究が中心でした。しかし今は“多因子介入”、すなわち認知症の改善効果があると考えられる複数の危険因子を同時に介入することで効果があがるという考え方が世界の趨勢を占め、予防研究の重点もここに置かれています。

では、認知症の危険因子にはどんなものがあるのでしょうか。英国の医学雑誌『Lancet』によれば、その数は年々増えています。直近の2024年には14の危険因子(若年期/低教育歴 中年期/聴力障害、外傷性脳損傷、高血圧、アルコール過剰摂取、肥満、高LDLコレステロール、うつ、身体不活動、喫煙、糖尿病 高齢期/社会的孤立、大気汚染、視覚障害)が報告されています。これらの危険因子に対して多因子介入を行うことで、全世界の認知症の45%の発症を予防する、あるいは発症を遅らせることができると考えられています。

J-MINTの先駆けとなった研究があります。それが2015年にフィンランドで行われたFINGER研究というもの。「栄養」「運動」「認知トレーニング」「生活習慣病の管理」の4つの介入を、2年間にわたり同時に実施することで、認知機能の改善効果がより高まることを世界で初めて証明したのです。これを土台に、2017年から、ライフスタイルや文化的背景が異なる世界の国々で多因子研究が活発に行われるようになりました。

昨年12月時点で70カ国以上がこうした多因子介入研究に参加しており、我々のJ-MINTプログラムもそのうちの一つです。国立長寿医療研究センターが研究全体を統括、5つの大学・研究機関(他に名古屋大学、名古屋市立大学、藤田医科大学、東京都健康長寿医療センター)が参画し、2019年より共同研究を開始しました。なおこのプロジェクトにはコナミスポーツクラブ(運動指導)、SOMPOホールディングス(プログラム統括)、Posit社(認知トレーニング)などの民間企業も協賛しています。

参加者531人、1年半に及ぶ実証研究

J-MINTの参加者は65歳から85歳までの方。平均年齢は74歳、男女半々です。そしてここが一番の特徴ですが、同年代に比べて少しだけ認知機能が低下した方、言い換えれば今後認知症の発症リスクが高い軽度認知障害(MCI)の方を対象に実証研究を行ったこと。世界初の取り組みとなりました。具体的には、計531人の参加者をプログラムに取り組む「介入群(265人)」と、取り組まない「対照群(266人)」に二分。18ヵ月間にわたって「運動指導(運動のしかた)」「栄養指導(正しい食事のとりかた)」「認知トレーニング(頭を使うトレーニング)」の4つを組み合わせた多因子介入プログラムを体験してもらい、認知機能にどんな変化が起きたかを追跡調査しました。

結果を申し上げます。認知機能を測定・評価する複数のテストを実施しましたが、主要評価項目を解析した結果、プログラムを受けた介入群で認知機能が改善する傾向は見られましたが、受けていない対照群と比較して統計学的有意な(統計的に意味のある)改善は見られませんでした。これはとても残念でした。ただし、運動教室(全78回実施)の参加率に着目して解析したところ、MCIの高齢者では、プログラムに高い割合で参加することで認知機能の改善がみられることが分かったのです。

今回、主要評価項目で成果が得られなかった大きな要因として、COVID-19の影響が考えられます。大人数が集まる説明会の実施が困難になったり、感染の不安から中途離脱したりする人が続出し、コロナの影響でJ-MINTプログラムの中断を余儀なくされた時期もありました。タイミングが悪かったと言わざるを得ませんが、世界的にも同様の事態に見舞われ、多因子介入の実証研究は失速もしくは足踏みを強いられました。COVID-19パンデミック期間中に多因子介入研究を継続していたのは、日本とドイツのAgeWell.de研究くらいでした。

予防は難しくとも、発症を遅らせることは今でもできる

認知症の薬物療法の世界では、先ごろ待望久しかった抗アミロイド新薬(レカネマブ・ドナネマブ)が承認され、新たな時代に入ったといえます。とはいえ、その恩恵に浴することができるのは非常に限られた人たちです。それに比べてJ-MINTは、薬を使わず運動や食事指導などを組み合わせるだけですから誰でも取り入れられるし、薬物治療と併行して始めることもできます。しかもアルツハイマー病だけでなくすべての認知症に対して有効である可能性があり、特に血管リスク因子(高血圧、高血糖、脂質異常症など)をお持ちの方には効果が高いと期待されます。

多因子介入研究の成果は認知症の予防のみならず、フレイル対策や介護現場にも役立つと考えられます。今後はここで得られた成果をいかにして社会実装していくか、標準的な保健医療の実践に結びつけていくかが、私たちに課せられたテーマといえます。もちろんJ-MINTプログラムをそのまま自治体でやってくださいといっても無理な話。MCIの人を指導するには専門家を育成するプログラムが必要ですし、地域に普及させていくにはマニュアルやチェックリストも不可欠です。e-ラーニングシステムの開発、インストラクターを認証していく資格制度も必要でしょう。

それらを含め、目下、J-MINTの事業化モデルを開発・検討しています。将来的にはデイサービスやデイケアなどの通所版やスポーツジム版などが開発され、エビデンスに基づいたプログラムが全国に広がり、認知症の予防に役立ってくれればいいと思います。ひと口に認知症予防といっても、予防には一次予防から三次予防まであります。認知症を発症させない──こういった真の意味での予防は現状ではできないけれども、認知症の発症を遅らせる、もしくは各ステージで進行を遅らせることは今でも確実にできると私たちは考えています。

連絡先

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

〒474-8511 愛知県大府市森岡町7丁目430番地

TEL:0562-46-2311